- 百済寺本尊。全高3.2m。寺伝によると聖徳太子さまがこの鈴鹿山中に分け入って来られ、根のついたままの巨木に十一面観音さまを刻まれました。別名『植木観音さま』という名で崇められています。秘仏のため、普段はお目にかかることができません。2006年には、天台宗開宗1200年記念事業として湖東三山一斉に御開帳をしています。また、2014年には湖東三山IC開設記念の御開帳も行いました。

- 【秘仏】

仏像

十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんぜのんぼさつ)別名「植木観音」(奈良時代の作)

聖観音坐像(しょうかんのんざぞう)

天正元年(1573年)4月11日の信長による焼討ちの際、本尊とともに火難を逃れた数少ない仏像のうちのひとつで、「院派の銘作」と謳われます。(明応7年)

如意輪観音半跏思惟像(にょいりんかんのんはんかしいぞう)

- この像は素木の寄木造で、法衣に截金が施されています。 室町時代の伊庭の乱(明応7年)で堂塔が焼失しております。膝裏に「奉造立 二臂如意輪像 明応八己未年四月二日 願主権律師源春 開眼灌頂阿闍梨圓信」と墨書銘があり、その明応8年(1499)に新しくこの像が開眼されたことになります。

- 【市指定文化財】

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

百済寺本堂の厨子に安置されております。像は寄木造・漆箔・彫眼。

切れ長の眉と眼をもちふくらみのある面相部は、平安時代後期の特色をよくあらわしております。

金銅弥勒半跏思惟像(こんどうみろくはんかしいぞう) 奈良時代

- この像は、像高27cmの小金銅仏です。 制作年代については諸説がありましたが、飛鳥・白鳳時代作が最有力です。 百済寺の起源に係わる仏像として秘仏です。 石垣参道左側の像高約3mの石像(レプリカ)が拝観されます。

- 【市指定文化財・秘仏】

仏画・絵画

神馬図絵馬(しんまずえま) 天正年間

- 五穀豊穣を祈願する百済寺には、黒馬(雨乞い)と白馬(晴乞い)一対の大きな絵馬が本堂に奉納され、いづれも「天正十七年六月十八日」と明記されています。

- 【市指定文化財】

絹本著色日吉山王神像(けんぽんちゃくしょくひよしさんのうしんぞう) 鎌倉時代

- この図は大津坂本の日吉山王の二十一社の内上七社の本地仏形をもって社殿の配置に合わせて、これに属する来社を垂迹の姿にして描いています。全部で山王二十一社の神像を曼荼羅様式であらわしています。 神体山である八王子山(牛尾山)から大宮川までの広い範囲で、さらに神像以外に川にかかる橋や樹木など社域の景観も描き、当寺の様子を推察する上においても貴重なものです。(右:部分拡大)

- 【重要文化財・預託中】

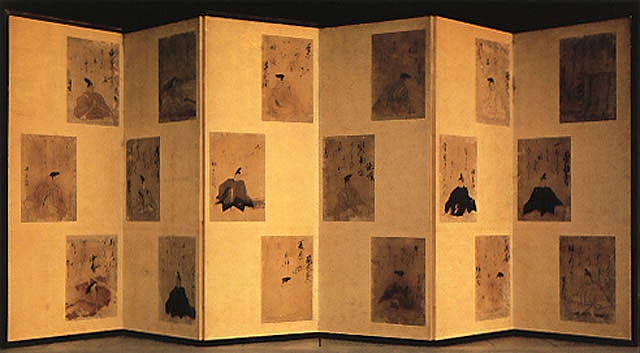

三十六歌仙屏風 (さんじゅうろくかせんびょうぶ) 桃山時代

- 紙本着色の六曲屏風貼交(6曲2双36枚)で、その画風から桃山のものだと推察できます。

- 【市指定文化財】

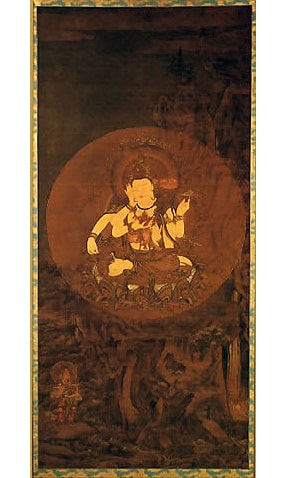

絹本著色如意輪観音像(けんぽんちゃくしょくにょいりんかんのんぞう)

- 寸法 縦 147cm 横 67cm。(南北朝~室町時代)

- 【預託中】

絹本著色黄不動尊像(けんぽんちゃくしょくきふどうそんぞう) 鎌倉時代

百済寺は学僧の育成道場として多くの僧が修行した寺でありました。奥の院(不動堂)にお祀りされていて火災を免れたと思われます。【県指定文化財】

石曳図額 (いしびきずがく)

その他の文化財

聖徳太子孝養像(しょうとくたいしこうようぞう)

- 寺伝によると落慶記念奉納品として、将軍から極彩色の『聖徳太子孝養像』が寄贈されました。この太子像は家光の乳母春日局(斎藤 福、1643年没)が生前に大奥で大切に拝んでいた像であると言われております。残念ながら、翌1651年に家光将軍も48歳の若さで病没しました。

紺紙金泥妙法蓮華経入黒漆蒔絵函(こんしきんでいみょうほうれんげきょういりくろうるしまきえばこ)

- 【重要文化財・預託中】

紺紙金泥妙法蓮華経(こんしきんでいみょうほうれんげきょう)

- 【県指定文化財・部分10巻・預託中】

- 紺紙金泥妙法蓮華経は、字のように紺紙の地に金泥の字で書写した経巻です。 それぞれ表紙の見返し絵には、細密な説相図が描かれており、函は袷せ蓋造りで、黒漆をぬった地に輪宝の蒔絵をほどこした秀品です。 10巻中の蓋裏には「応永十六年己丑二月十七日」の在銘があり、室町時代のものです。

金銅唐草文磬(こんどうからくさぶんけい)

- 磬は元来中国の古い楽器でしたが、のちに仏教寺院の仏事にとり入れられた道具です。撞座を中心に左右に文様がよく鋳出されています。百済寺の磬は、蓮弁の撞座、磬面に多くの唐草文様を浮き出した優品です。

- 【重要文化財・預託中】

信楽古壺(舎利容器)(しがらきこつぼ) 鎌倉時代

口径9.5cm、高さ20.5cmの古壷は、本堂の横付近にあった五重の塔跡の中心部から、昭和26年の発掘中に出土したものです。塔の建立のとき舎利容器的な意味で、鎮壇のために入れられたと伝えています。

鎌倉時代の古信楽で、壷の中に宝玉が納められています。